組織の構成員に、自律的に行動してもらうためにはどうすれば良いのか?

なかなか自ら動いてくれない部下を抱えて何をするべきか?

そのために行うべきこととして、

- 任せたい仕事が部下の能力や忙しさから、適切かを検討する。

- 任せる範囲をはっきりさせる。

- 部下の自主的な動きを妨げている障害を取り除く。

などがあげられます。

今回は、このようなエンパワーメントのあり方について解説していきます。

組織のメンバーに快適に動いてもらうためには、具体的にどのような働きかけをおこなえば良いでしょうか?その方法を詳しく見ていきましょう。

エンパワーメント(エンパワメント)とは

『目標達成』や『行動する力を与える』ためのリーダーシップ技術に、エンパワーメントがあります。エンパワーメントの特徴は、メンバーの自立性を促し、支援することにあります。

自立を促すというのは、業務の遂行にあたって、経営者やマネージャーが目標を明確に示す一方、業務の進め方についてはメンバーの自主的な判断に任せることを意味します。

支援するというのは、具体的な指示や解決策をメンバーに与えるのではなく、メンバー自身が問題点を見つけたり、足りない能力を開発したりする環境を整えることを意味します。

最近では、若い社員に対しても、自分の頭で考えて、自律的に仕事することが必要などと言われることも多く、エンパワーメントという考え方は、皆さんにとっては特に目新しく思えないかもしれません。

ですが、こうしたエンパワーメント型のリーダーシップというのは以前から主流だったわけではありません。そこで次に、リーダーシップスタイルの変化に目を向けてみましょう。

リーダーシップスタイルの変遷

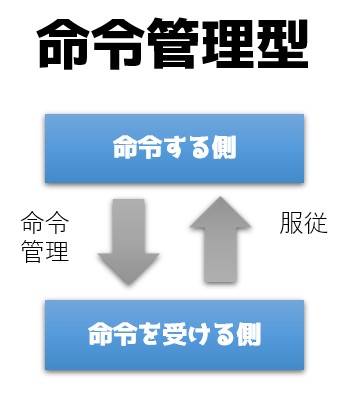

エンパワーメントとは対照的なものとして、命令管理型のリーダーシップスタイルがあります。

命令管理型のリーダーシップスタイルにおいては、『命令する側』と『命令を受ける側』が分かれており、権限と責任は『命令する側』に集中しています。そして、命令する側がすべてをコントロールします。

しかし、変化の激しい現代においては、経営層やマネージャーが、全ての案件や問題などをコントロールすることは困難です。そのため、現場が権限を持ち、自ら判断し、対応することが大切になってきました。

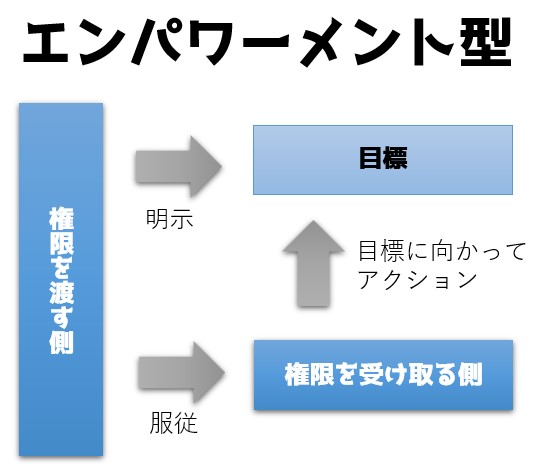

そこで現れてきたのが、エンパワーメント型のリーダーシップスタイルです。

エンパワーメント型のリーダーシップスタイルにおいては、実行プロセスでの権限と責任を持つことにより、権限を受け取る側は、主体的に考えて取り組む能力を鍛えられます。

そして、従業員一人一人が、自立的に考えて行動できることは、変化の激しい環境に置かれる現代の企業において、競争力を高めることにも繋がります。

さらに、権限を受け取る側のモチベーションを高める効果も期待できます。ただし、単に権限を渡すだけではエンパワーメントはうまくいきません。忘れてはいけないのが、育成の観点です。

権限の移譲を通じて、権限を受け取る側の育成を行うという意識を持って、目標の明示と支援を通じてコントロールしていくことが重要です。

変化が早く、将来が不確実な現代において、広く適用すべきリーダーシップ技術であるエンパワーメント。どうすればうまく行うことができるでしょうか?

実践方法をステップごとに見ていきましょう。

エンパワーメントの実践ステップ

エンパワーメントを実践していく前提として、まずは事業全体の目的やビジョンを権限を受け取る側である部下やメンバーに対して共有し、納得感を得ることが必要です。

また、部下が実行可能な仕事であるかどうかを見極めることが重要です。その判断にあたっては、部下の持つ能力の他、繁忙度や、意欲についてもしっかり把握しておく必要があります。

部下の状況を把握できたら、適切な仕事を割り振ります。育成の観点からは、本人のやる気を引き出し、経験を積ませるためには、現状の能力よりも、少し上の業務を任せることが望ましいといえます。

仕事を割り振ったら、コーチングと動機付けを忘れてはなりません。部下の進捗を把握し、適切なタイミングでアドバイスを行っていくことが大切です。

必要な経営資源を提供するなど必要に応じて支援を行います。

ステップ全体を通して、部下との双方向のコミュニケーションを持つことが大切です。

また、すべてのステップの土台として求められるのが、対象者の自立を促していくという意識です。部下が置かれた状況を把握して、適切なタイミングで支援を行うというマネージャーの行動は、部下が自分で考えて、意思決定していくことを支える役割を担っています。

ステップ全体として、エンパワーメントの実践にあたっては、育成の観点を忘れず、部下の状況を見定めて、適宜支援を行っていくことが必要です。

部下に任せたつもりになるのではなく、目的やビジョンの共有をした上で、双方向のコミュニケーションを欠かすことなく、実行の支援を行っていくと良いでしょう。

エンパワーメントを実践していく上での留意点

まず、エンパワメント実践にあたっては、エンパワーメントに向く仕事と向かない仕事を見極めることが大切です。

『ミスが許されない仕事』はエンパワーメントには不向きです。その他、『緊急性が高い仕事』や『一回限りで経験を積むことによる学習効果を期待できない仕事』は、育成の観点からもエンパワーメントにはあまり向いていません。

また、別の留意点として、部下の持つ権限が、仕事を進める上でうまく機能しないような状況があることを想定しておく必要があります。例えば、他の部門との調整が必要であるなど、与えられた権限内では対応しきれない場合には、適切な介入・支援を行うことが必要です。

さらには、部下に業務を任せる場合、自分が実行する場合に比べて、能力や時間的な問題でパフォーマンスが十分でない可能性があるため、あらかじめリスクを想定し、対応策を準備していくことで必要です。

これらの点に留意して、エンパワーメントを実践していきましょう。

エンパワーメントリーダーシップのまとめ

エンパワーメントとは、目標を達成するために、組織の構成員が自律的に行動する力を当たるためのリーダーシップ技術の一つです。変化の激しい現代において、現場に権限を委譲して自ら考えて行動してもらうことが求められるようになり、注目されるようになりました。

また、エンパワーメントの実践にあたっては、育成の観点を忘れず、部下の状況を見極めて、適宜支援を行っていくことが必要です。

さらに、実戦の際の留意点として、エンパワーメントに適した仕事の見極め、部下の持つ権限の限界の想定、リスクへの備えを行っておくことも大切です。

『エンパワーメント・リーダーシップ』は、すでに部下を持っている方はもちろんのこと、管理的な立場にはない方であっても、後輩やプロジェクトのメンバーとのやり取りの中などでも、役立つ場面があるはずです。

是非、実践の場で活かしてみてください。