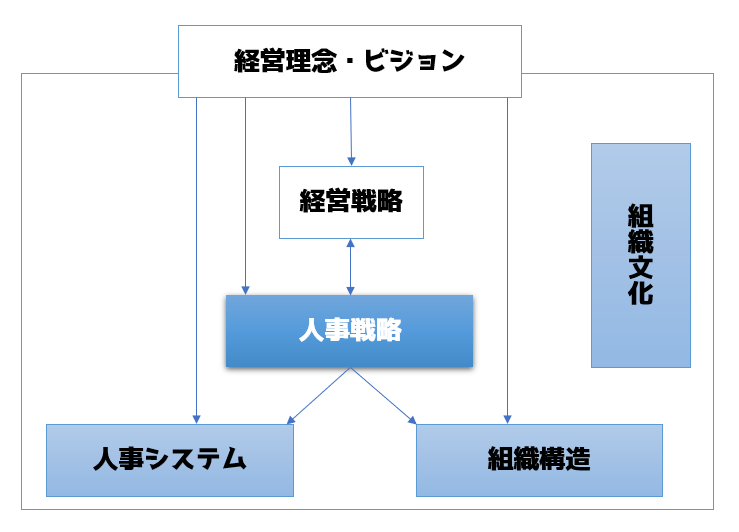

人材マジメントを構成する人事システム・組織構造・組織文化の三要素。

このうち組織構造は、人事戦略に基づいて人材をどのように組み合わせて、戦略を遂行させるのかを定めたものです。

日常的に触れる機会のある評価制度や報酬制度といった人事システムに比べると、組織構造は日頃意識する機会が少ない要素と言えるかもしれません。

今回は、この組織構造について、組織をどう設計するかに着目して、解説していきます。

組織設計とは

組織設計とは、企業戦略を遂行するために、業務をどのように組み合わせ、どのように行なうかを決定することです。

組織設計と聞くと、紙に描かれた組織図や人員配置などの静的な側面が、思い浮かべやすいかもしれません。

これに加えて、組織設計には業務プロセスや意思決定プロセスなどといった、動的な側面も含みます。

- 組織図

- 部門名

- 配置人数 など

- 業務プロセス

- 意思決定プロセス など

組織を設計することは、これらのすべてを考慮して、どのように業務を組み合わせ、行うかを決定することです。そして、競争優位の源泉を生み出し、それを維持できる組織を構築することが、組織設計の目的です。

なお、多くの方にとって組織構造は、評価や報酬などあって当たり前のものである人事システムと比べて、日頃その存在を意識することは少ないかもしれません。

しかし、企業ごとの意思決定のプロセスの違いなど、仕事を進める上では、大きな影響を及ぼします。

組織設計なしで作られた組織の問題点

組織設計がされずに作られた組織には、以下のような問題が生じる可能性があります。

- 組織設計がないと、誰が何をするかが不明確で、役割分担に支障が生じます。

- 組織の方針の決定や伝達もできません。

- 誰もがやりたいことをやり、重複が起きることとなります。

その結果、個々の仕事の連鎖も構築できず、組織としての価値提供に支障を来すことが予想されます。

こうした問題の発生を未然に防ぐのが、組織設計です。

組織設計において考慮すべき要素

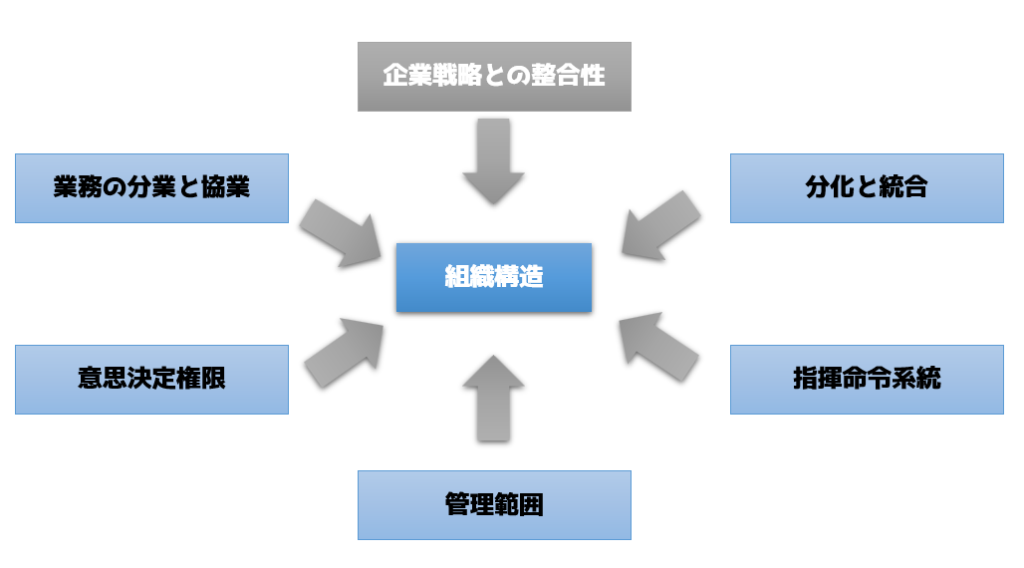

競争優位の源泉を生み出し、それを維持できる組織を構築するという目的を果たすためには、人事システムと同様、組織設計にも企業戦略との整合性が求められます。

これらに加えて、組織設計を行う際に、他にも組織設計において考慮すべき要素があります。

分業は、効率化に役立ちますが、過度の分業は、モチベーションや業務効率に悪影響を与えるため考慮が必要です。

意思決定の精度を高めることを目指して、意思決定権限を適切に集中、あるいは分散させることが大切です。

管理範囲に関しては、一人のマネージャが統制できる範囲を踏まえて設計することが求められます。

組織設計にあたっては、指揮命令系統に一貫性と明確さを持たせることが必要です。

機能が異なるユニットを分けるべきか、統合するべきかに関する考慮が必要です。

企業全体の付加価値や効率が高まるかどうかが、分化と統合を考える上で判断の軸となります。

人事システム同様、組織設計もまた組織の目標を実現するために、人と組織を動かす狙いを持って、意図を持って構築していくべきものです。

組織設計の留意点

企業によって、『従業員規模業務の複雑性』『事業の多角化度合い』などさまざまな要素が絡み合い、組織設計がなされています。

最適な組織設計は、組織が置かれた状況によって異なるものです。

また、一つの組織であっても外部環境や企業戦略が変化すれば、最適な組織設計は変化するのです。

しかし実際には、一度出来上がった組織を変えることは難しいため、企業戦略との整合性を失った後も、現状維持となりがちです。

その企業・組織の置かれている状況によって、『競争環境の変化に合わせた組織設計の見直し』や『事業拡大に伴った管理範囲や業務の分業と協業のあり方の見直し』などが必要とされているかもしれません。

戦略の実行に向けて、最適な組織設計がされているかを、都度考えていく必要があります。

組織設計のまとめ

組織設計の目的は、競争優位の源泉を生み出し、それを維持できる組織を構築することです。

そして、組織設計にあたっては企業戦略との整合性を図ることが必要です。

特に『業務の分業と協業』『意思決定権限』『管理範囲』『指揮命令系統』『分化と統合』などの要素を考慮する必要があります。

また、企業の置かれた状況によって、最適な組織設計は異なります。

人材マネジメントの続き

・レバレッジ最大100倍でダイナミックにトレード!・豪華なボーナスキャンペーンを実施!・定期的に賞金・豪華賞品が貰えるトレードコンペを開催!・板取引でしかも流動性が高く約定しやすい!・本人確認なしで口座開設が3分ででき、すぐにトレードが開始!・日本語でのチャットサポートもあり!

・レバレッジ最大100倍でダイナミックにトレード!・豪華なボーナスキャンペーンを実施!・定期的に賞金・豪華賞品が貰えるトレードコンペを開催!・板取引でしかも流動性が高く約定しやすい!・本人確認なしで口座開設が3分ででき、すぐにトレードが開始!・日本語でのチャットサポートもあり!