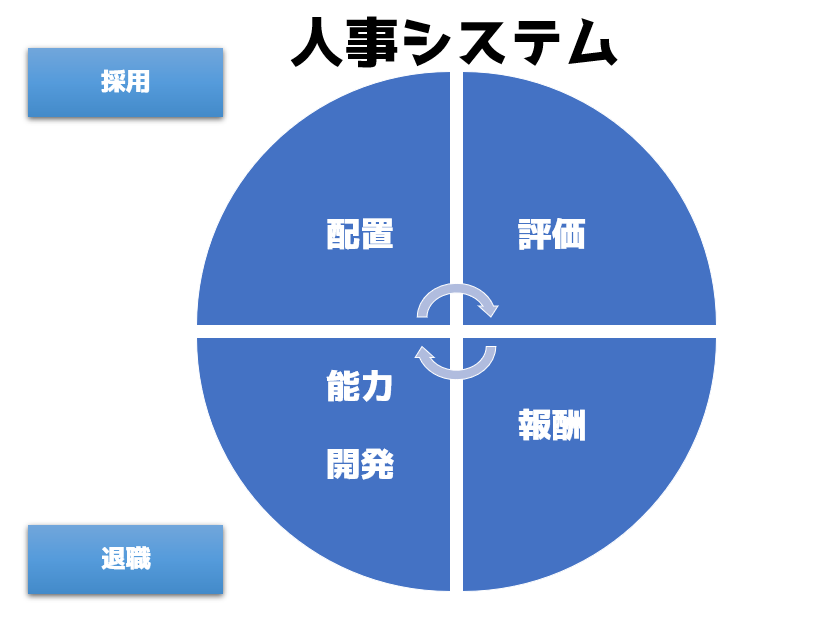

人事システムは、採用から退職に至るまで、人事戦略に基づいて、人材をどのように活用・管理していくかを定めたものです。

この人事システムは、

- 採用・配置システム

- 評価システム

- 報酬システム

- 能力開発システム

の四つのサブシステムから構成されています。

今回は、評価システムについて解説していきます。

評価システムは、従業員の能力や成果を、どのような基準で測定して評価するかを定めたものです。

評価制度の目的

評価制度は、他の人事システムに、『役立つ情報の提供』と『従業員とのコミュニケション』を目的とします。

- 情報提供

評価の一つ目の目的は、他の人事システムに向けた情報提供です。

評価システムを用いて提供された情報は、配置・報酬・能力開発などの他の人事システムにおいて活用され、人事システム全体として、企業戦略の促進や人材育成に生かされます。

例えば評価結果は、人員配置を検討する際の適性の見極めや、昇進させるかどうかを判断する資料として用いられます。また、各従業員の能力傾向や強み弱みを把握し、どのような能力開発が必要かを判断する材料にもなります。 - コミュニケーション

評価のもう一つの目的は、従業員とのコミュニケーションです。

評価結果やその理由を、企業戦略と関連付けてフィードバックすることを通じて、従業員の行動を期待する方向に導く、コミュニケーションの場として活用することができます。

会社はどんな方向を目指しているのか、その実現に向けて、何をどこまで期待しているのかを紐づけて、丁寧なコミュニケーションを行うことで、今後へのやる気を引き出せるようにしましょう。

評価制度の設計方法

評価方法を設計する際には、『誰が』『何を』『どのくらいの期間』で評価するかを検討する必要があります

誰が評価するか

評価者として誰を設定するかについては、上司を評価者とするのが一般的です

上司による評価の他にも、部下や同僚などによる評価を取り入れている企業もあります。(例:360度評価)どのくらいの期間で評価するか

企業の置かれた環境によって、適切な期間を設定することが必要です。

評価は、評価者にも被評価者にも負担が掛かる営みであるため、運用上無理のない期間設定であることが求められます。何を評価するか

評価項目としてどういう項目を設定するかについては、次の項目で具体的に解説していきます。

何を評価するか

評価項目は一般的に、『実績』『能力』『態度』の三つに分けることができます。

多くの企業は、これらの評価項目を試行錯誤しながら組み合わせて用いています。

- 実績

営業職の場合は、販売額。学研究開発職の場合は開発件数など、でできるだけ数値を用いることでより客観的な評価が可能となります。 - 能力

能力は従業員が持っている企画力、統率力といった職務遂行能力を評価します。

潜在的能力は、数値を用いて測定することが難しいものが多いため、行動を持って発揮された能力を評価することが多いです。 態度

仕事に対する態度・熱意・協調性などを評価します。

評価が難しい項目ですが、『評価制度に取り入れるのか』『どのように取り入れるのか』については工夫が必要です。

人は、評価を強く意識するため、何を評価するかは従業員の行動やモチベーションに大きな影響を与えます。

したがって、評価項目の設定にあたっては、評価項目が企業戦略の実現を後押しする方向に、人と組織との行動を促す仕掛けとなっていること、言い換えると企業戦略との整合性が取れていることが重要です。

評価の留意点

- 評価の誤差や、偏りをできるだけ少なくすること

評価を行うのが人間である以上、評価者によって、誤差や偏りが生じます。

陥りがちな傾向の代表例としては、2つ紹介します。評価にあたっては、こうした傾向に陥らぬよう注意が必要です。- 評価の高い項目に引っ張られて、本来関係ない他の項目まで優れていると評価してしまう『ハロー効果』

- 最高や最低の評価を避け、平均的な評価をつけてしまう『中心化傾向』

- 被評価者の理解を得られるようにすること

プロセスの公平性と、結果の伝え方の配慮を行うことが必要です。

特に、評価結果がネガティブなものである場合、なぜそのような評価結果となったのかを、企業戦略の実現に向けて、今後どのような行動が期待されるのか、前向きな軌道修正を行う機会として、評価を用いていくことが求められます。

評価のまとめ

評価システムは、定期的に従業員を評価し、他の人事システムに活用できる情報提供を行うことと、評価を通じて従業員とのコミュニケーションを行うことを目的としています。

何を評価するかは、従業員の行動に影響を与えるため、評価項目は企業戦略との整合性が取れていることが重要です。

なお、評価は人が行うものなので、どうしても評価者による誤差や偏りが出てしまいがちです。そこで陥りがちな評価の傾向を知っておくことで、誤差や偏りを少なくするよう注意することが必要です。

また評価結果を期待する行動につなげるためにも、実際に行動する評価される側の人。つまり評価者の理解を得られることが大切です。

人材マネジメントの続き

・レバレッジ最大100倍でダイナミックにトレード!・豪華なボーナスキャンペーンを実施!・定期的に賞金・豪華賞品が貰えるトレードコンペを開催!・板取引でしかも流動性が高く約定しやすい!・本人確認なしで口座開設が3分ででき、すぐにトレードが開始!・日本語でのチャットサポートもあり!

・レバレッジ最大100倍でダイナミックにトレード!・豪華なボーナスキャンペーンを実施!・定期的に賞金・豪華賞品が貰えるトレードコンペを開催!・板取引でしかも流動性が高く約定しやすい!・本人確認なしで口座開設が3分ででき、すぐにトレードが開始!・日本語でのチャットサポートもあり!